デジタル資産の波の中で、ステーブルコインは間違いなく近年最も注目を集めるイノベーションの一つです。米ドルなどの法定通貨とのペッグが期待されることから、不安定な暗号資産世界において価値の「安全地帯」を築き上げ、分散型金融(DeFi)やグローバル決済における重要なインフラとしてますます重要になっています。時価総額がゼロから数千億ドルへと急騰したことは、新たな通貨形態の台頭を予感させるものです。

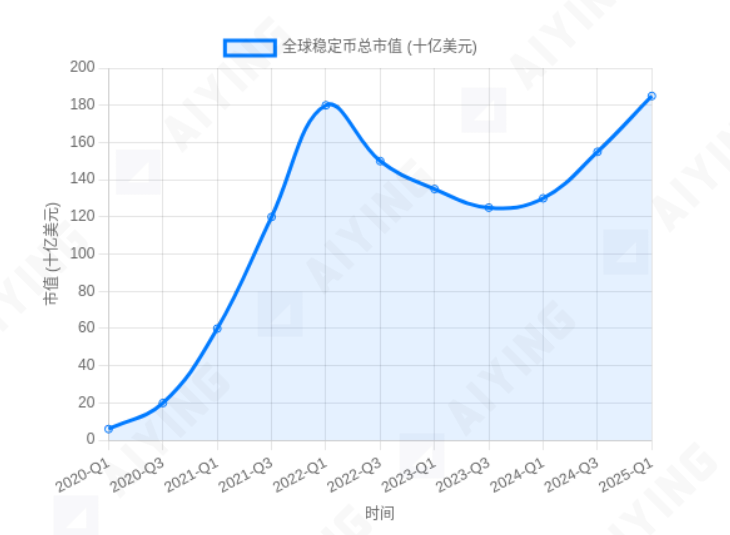

図1:世界のステーブルコイン市場価値の成長傾向(模式図)。その爆発的な成長は、規制当局の慎重な姿勢とは対照的である。

しかし、市場が歓喜に沸いた矢先、「中央銀行の中央銀行」として知られる国際決済銀行(BIS)は、2025年5月の経済報告書で厳しい警告を発しました。BISは、ステーブルコインは実質的な通貨ではなく、一見繁栄しているように見えるエコシステムの裏には、金融システム全体を揺るがしかねないシステミックリスクが潜んでいることを明確に指摘しました。この声明は冷水を浴びせられたようなもので、ステーブルコインの本質を再検証せざるを得ない状況となっています。

艾瑛研究チームは、BIS報告書の深層解釈を目指し、BISが提唱する通貨の「三重の扉」理論、すなわち、信頼できる通貨システムは、単一性、弾力性、完全性という3つの基準を満たさなければならないという理論に焦点を当てています。具体的な事例を用いて、この3つの扉を前にしたステーブルコインのジレンマを分析し、BISの枠組み外における実務上の考察を補足し、最終的に通貨デジタル化の未来を探ります。

最初の扉: シンギュラリティのジレンマ - ステーブルコインは常に「安定」できますか?

通貨の「単一性」は、現代の金融システムの礎です。これは、いつ、どこで、ある通貨単位の価値が別の通貨単位の額面価格と完全に一致することを意味します。簡単に言えば、「1ドルは常に1ドルである」ということです。この価値の不変の単一性こそが、通貨が会計単位、交換手段、そして価値の保存という3つの機能を果たすための基本的な前提なのです。

BISの核心的な主張は、ステーブルコインの価値アンカーメカニズムには固有の欠陥があり、法定通貨(米ドルなど)との1:1交換を根本的に保証できないというものである。その信頼は国家信用ではなく、民間発行体の商業信用と準備資産の質と透明性に依存しており、いつでも「デカップリング」のリスクに直面する可能性がある。

BISは報告書の中で、歴史的な「自由銀行時代」(1837年から1863年頃のアメリカ合衆国)を鏡として挙げています。当時、アメリカ合衆国には中央銀行がなく、各州が認可した民間銀行が独自の紙幣を発行することができました。これらの紙幣は理論上は金や銀と交換できますが、実際には発行銀行の信用力と支払い能力によって価値が変動します。辺鄙な地域の銀行で発行された1ドル紙幣は、ニューヨークではわずか90セント、あるいはそれ以下になることもあります。こうした混沌とした状況は、取引コストの極度な上昇を招き、経済発展を深刻に阻害してきました。BISの見解では、今日のステーブルコインはこの歴史的混乱のデジタル版です。各ステーブルコイン発行者は独立した「民間銀行」のようなものであり、発行された「デジタルドル」が本当に換金可能かどうかは、常に未解決の問題です。

歴史を振り返る必要もなく、近年の痛ましい教訓だけでも問題を十分に理解できます。アルゴリズム・ステーブルコインUST(TerraUSD)の暴落は、わずか数日で価値がゼロとなり、数百億ドルもの時価総額を失わせました。この事件は、信頼の連鎖が断たれた際に、いわゆる「安定性」がいかに脆弱になるかを如実に示しています。資産担保型ステーブルコインでさえ、その準備資産の構成、監査、流動性は常に疑問視されてきました。そのため、ステーブルコインは既に「単一性」という最初の関門で苦戦を強いられています。

第二の扉:弾力性の痛み - 100%の予備力の「美しい罠」

「単一性」が貨幣の「質」に関するものであるならば、「弾力性」は貨幣の「量」に関するものです。貨幣の「弾力性」とは、金融システムが経済活動の実際のニーズに応じて信用を動的に創出・縮小する能力を指します。これは、現代の市場経済における自己調整機能と持続的成長の重要な原動力です。経済が好況時には、信用は投資を支えるために拡大し、経済が冷え込む時には、信用はリスクを抑制するために縮小します。

BISは、ステーブルコイン、特に現金や短期国債などの高品質な流動資産を100%準備金として保有していると主張するものは、実際には「ナローバンク」モデルであると指摘しました。このモデルは、利用者の資金を貸付に回すことなく、安全な準備資産を保有するために全額使用します。非常に安全に聞こえますが、通貨の「弾力性」を完全に犠牲にするという代償を伴います。

シーンを比較すると違いがわかります。

- 伝統的な銀行システム(回復力を持つ):

例えば、商業銀行に1,000元を預金したとします。部分準備制度の下では、銀行は100元を準備金として保有するだけで済み、残りの900元は資金を必要とする起業家に貸し出すことができます。起業家はその900元で仕入先に支払い、仕入先はそのお金を銀行に預金します。このサイクルが繰り返され、最初の1,000元の預金は銀行システムの信用創造を通じてさらなる貨幣を生み出し、実体経済の運営を支えます。

- ステーブルコインシステム(柔軟性の欠如):

1,000ドルを使ってステーブルコイン1,000ユニットを購入するとします。発行者は、1,000ドル全額を銀行に預金するか、準備金として米国債を購入することを約束します。この資金は「ロック」されており、貸出には使用できません。起業家が資金を必要とした場合、ステーブルコインシステム自体はこの需要を満たすことができません。経済の内生的ニーズに基づいて信用を創出するのではなく、現実世界のドルの流入が増えるのを受動的に待つことしかできません。システム全体は、自己調整能力と経済成長を支える能力を欠いた「停滞したプール」のようなものです。

この「非弾力性」という特性は、それ自体の発展を制限するだけでなく、既存の金融システムにも潜在的な影響を及ぼす可能性があります。商業銀行システムから大量の資金がステーブルコインに流出した場合、銀行の貸出可能資金の減少と信用創造能力の縮小(バランスシート縮小と同様の性質)に直結します。これは信用引き締めを誘発し、資金調達コストの上昇を招き、最終的には資金支援を最も必要とする中小企業やイノベーション活動に打撃を与える可能性があります。

もちろん、将来的にステーブルコインが大規模に利用されるようになると、ステーブルコイン銀行(融資)が登場し、この信用デリバティブが新たな形で銀行システムに流入してくることになるでしょう。

第三の扉:誠実さの欠如 - 匿名性と規制の間の永遠のゲーム

通貨の「完全性」は金融システムの「セーフティネット」です。決済システムは安全かつ効率的でなければならず、マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税といった違法行為を効果的に防止できなければなりません。そのためには、健全な法的枠組み、明確な責任分担、そして金融活動の合法性とコンプライアンスを確保するための強力な規制執行能力が不可欠です。

BISは、ステーブルコイン、特にパブリックチェーン上に構築されるステーブルコインの基盤となる技術アーキテクチャが、金融の「健全性」に深刻な脅威をもたらすと考えています。根本的な問題は匿名性と分散性にあり、従来の金融規制措置の運用を困難にしています。

具体的なシナリオを想像してみましょう。数百万ドル相当のステーブルコインが、パブリックチェーンを介してある匿名アドレスから別の匿名アドレスに送金されます。このプロセス全体は数分しかかからず、手数料も低額です。この取引記録はブロックチェーン上で公開されていますが、ランダムな文字列で構成されたこれらのアドレスを現実世界の個人または団体と照合することは極めて困難です。これにより、違法資金の国境を越えた流通が促進され、「顧客確認(KYC)」や「マネーロンダリング対策(AML)」といった主要な規制要件は意味をなさなくなります。

一方、従来の国際銀行送金(SWIFTシステム経由など)は、非効率でコストがかかる場合もありますが、各取引が厳格な規制ネットワークの対象となるという利点があります。送金銀行、受取銀行、仲介銀行は、それぞれの国の法律と規制を遵守し、取引当事者双方の身元を確認し、疑わしい取引を規制当局に報告する必要があります。このシステムは煩雑ではありますが、グローバル金融システムの「完全性」を基本的に保証するものです。

ステーブルコインの技術的特性は、この仲介者を基盤とした規制モデルに根本的な挑戦を投げかけています。まさにこれが、世界の規制当局がステーブルコインに対して依然として強い警戒を怠らず、包括的な規制枠組みへの組み込みを求め続けている根本的な理由です。金融犯罪を効果的に防止できない通貨システムは、いかに高度な技術を有していても、社会や政府から真の信頼を得ることはできません。

アイイン氏はさらにこう付け加えた。「『整合性』の問題をテクノロジーそのものに完全に帰するのは悲観的すぎるかもしれません。ChainalysisやEllipticといったオンチェーンデータ分析ツールの成熟度が高まり、EUの暗号資産市場規制(MiCA)といった世界的な規制枠組みが段階的に導入されるにつれ、ステーブルコインの取引を追跡し、コンプライアンスレビューを実施する能力は急速に向上しています。将来的には、完全なコンプライアンスを遵守し、準備金の透明性を保ち、定期的な監査を受ける『規制適合型』ステーブルコインが市場の主流となるでしょう。その時までに、『整合性』の問題はテクノロジーと規制の組み合わせによって大幅に緩和され、克服できない障害とは見なされなくなるでしょう。」

2. 補足と考察: BIS フレームワーク以外で他に注目すべき点は何でしょうか?

BISの「トリプルドア」理論は、壮大かつ深遠な分析フレームワークを提供しています。しかし、このセクションはステーブルコインの真の価値を批判したり反駁したりするものではありません。Aiyingリサーチチームは、常に業界の立場から冷静に考え、リスク回避を前提に未来の様々な可能性を構想し、顧客や業界関係者に、より広範で建設的かつ補完的な視点を提供し、BISの主張を洗練・拡張し、本レポートでは深く掘り下げられていないものの、同様に重要な現実的な課題を探求してきました。

1. ステーブルコインの技術的な脆弱性

経済レベルにおける3つの主要な課題に加え、ステーブルコインは技術レベルでも完璧ではありません。その運用は、インターネットと基盤となるブロックチェーンネットワークという2つの主要インフラに大きく依存しています。つまり、大規模なネットワーク障害、海底光ケーブルの故障、大規模な停電、あるいは標的型サイバー攻撃などが発生すると、ステーブルコインシステム全体が停滞し、場合によっては崩壊する可能性もあります。こうした外部インフラへの絶対的な依存は、従来の金融システムと比較すると大きな弱点です。例えば、今回の2億人規模の戦争では、イラン全土におけるインターネットの停止、さらには一部地域での停電さえも考慮されていなかった可能性があります。

長期的な脅威は、最先端技術の破壊から生じます。例えば、量子コンピューティングの成熟は、既存の公開鍵暗号アルゴリズムのほとんどに致命的な打撃を与える可能性があります。ブロックチェーンアカウントの秘密鍵のセキュリティを守る暗号システムが破られれば、デジタル資産の世界全体のセキュリティの礎はもはや存在しなくなります。これは現時点では遠い未来のように思えますが、グローバルな価値の流れを担うように設計された通貨システムにとって、これは避けられない根本的なセキュリティリスクです。

2. ステーブルコインが金融システムに及ぼす実質的な影響と「上限」

ステーブルコインの台頭は、新たな資産クラスを生み出すだけでなく、預金という最も重要な資源を巡って伝統的な銀行と直接競合することになります。この「金融仲介の分離」の傾向が拡大し続ければ、商業銀行の金融システムにおける中核的地位は弱まり、実体経済への貢献能力にも影響を及ぼすでしょう。

さらに議論する価値があるのは、「ステーブルコインの発行者は米国債を購入することで自らの価値を維持している」という、広く流布している説です。しかし、このプロセスは、聞こえるほど単純で直接的なものではありません。その背後には、銀行システムの準備金という重要なボトルネックがあります。この資本フローのプロセスを、次の図で理解してみましょう。

図2:ステーブルコインによる米国債購入の資金フローと制約の模式図

プロセス分析は次のとおりです。

- ユーザーは米ドルを銀行に預け、銀行はその資金をステーブルコイン発行者(Tether や Circle など)に送金します。

- ステーブルコインの発行者は、提携商業銀行からこの米ドルの預金を受け取ります。

- 発行体が資金を米国債の購入に充当することを決定した場合、取引銀行に支払いを指示する必要があります。この支払いプロセスは、特に大規模な取引の場合、最終的には連邦準備制度の決済システム(Fedwire)を経由し、発行体の銀行の連邦準備制度における準備預金残高が減少します。

- これに応じて、国債を販売する銀行(プライマリーディーラーなど)の準備預金残高が増加します。

ここで重要なのは、商業銀行が連邦準備制度に保有する準備金が無制限ではないということです。銀行は、日々の決済、顧客の引き出しへの対応、そして規制要件(補足レバレッジ比率(SLR)など)を満たすために、十分な準備金を保有する必要があります。ステーブルコインの規模が拡大し続け、米国債の大量購入が銀行システムの準備金の過剰な消費につながる場合、銀行は流動性圧力と規制圧力に直面することになります。そうなると、銀行はステーブルコイン発行者へのサービス提供を制限したり、拒否したりする可能性があります。したがって、ステーブルコインによる米国債への需要は、銀行システムの準備金の適切性と規制政策の制約に左右され、無限に拡大するわけではありません。

一方、伝統的なマネーファンド(MMF)は、レポ市場を通じて商業銀行Bに資金を預け入れ、銀行の預金負債(MMF預金)と準備金を増加させます。この預金の一部は銀行の信用創造(融資など)に利用され、銀行システムの預金基盤を直接回復させます。この資金フローのプロセスを次の図で理解しましょう。

図3:MMFによる米国債購入の資金フローと制約の模式図

3. 「包囲・鎮圧」と「勧誘」の間 ― ステーブルコインの未来

BISの慎重な警告と市場の実際のニーズを合わせると、ステーブルコインの将来は岐路に立たされているように思われます。ステーブルコインは、世界的な規制当局から「包囲・抑制」の圧力を受けている一方で、主流の金融システムに「組み込まれる」可能性も秘めています。

核心的な矛盾を要約する

ステーブルコインの未来は、本質的には「野性的な革新的活力」と、現代金融システムの中核要件である「安定性、安全性、制御可能性」との間の駆け引きと言えるでしょう。前者は効率性向上と包摂的金融の可能性をもたらし、後者は世界的な金融安定維持の礎となります。この両者のバランスをいかに取るかは、すべての規制当局と市場参加者が直面する共通の課題です。

BISのソリューション:統合台帳とトークン化

この課題に直面して、BIS はそれを完全に否定するのではなく、中央銀行通貨、商業銀行預金、国債の「トークン化」に基づく「統合台帳」という壮大な代替案を提案しました。

「中央銀行の準備金、商業銀行の通貨、国債を中心としたトークン化されたプラットフォームは、次世代の通貨・金融システムの基礎を築くことができます。」

BIS年次経済報告書2025の主なポイント

艾瑛研究チームは、これは本質的に「リクルート」戦略であると考えている。プログラマビリティやアトミック決済といったトークン化技術の利点を吸収しつつ、中央銀行が支配する信頼基盤の上にしっかりと位置づけることを目指している。このシステムでは、イノベーションは規制された枠組みへと導かれ、テクノロジーの恩恵を享受しながら金融の安定性も確保される。ステーブルコインはせいぜい「厳しく制限された補助的な役割」しか果たせない。

市場の選択と進化

BISは明確な青写真を描いているものの、市場の進化の道筋は往々にしてより複雑で多様です。ステーブルコインの将来は、異なるトレンドを示す可能性が高いでしょう。

- コンプライアンスパス:

一部のステーブルコイン発行者は、規制を積極的に受け入れ、準備資産の完全な透明性を確保し、第三者による監査を定期的に受け入れ、高度なAML/KYCツールを導入するだろう。こうした「コンプライアンス準拠ステーブルコイン」は、既存の金融システムに統合され、規制されたデジタル決済ツール、あるいはトークン化された資産の決済媒体となることが期待される。

- オフショアリング/ニッチ市場への道:

ステーブルコインの一部は、規制が比較的緩い地域で運用され、分散型金融(DeFi)や高リスクの越境取引といった特定のニッチ市場のニーズに応え続けることを選択するかもしれません。しかし、その規模と影響力は厳しく制限され、主流となることは困難でしょう。

ステーブルコインの「トリプルドア」ジレンマは、その構造的欠陥を深く露呈するだけでなく、鏡のように、効率性、コスト、包摂性といった面で既存の世界金融システムの欠陥をも映し出しています。BISの報告書は、金融の安定性を犠牲にして盲目的に技術革新を追求してはならないと警告しています。しかし同時に、市場の真のニーズは、次世代金融システムへの道において、答えは白黒はっきりしたものではないかもしれないことを私たちに思い出させています。真の進歩は、「トップダウン」のトップレベルの設計と「ボトムアップ」の市場イノベーションを慎重に統合し、「包囲と抑圧」と「リクルートメント」の間の中道を見つけ、より効率的で安全かつ包摂的な金融の未来を実現することにあるのかもしれません。