圖片來源:Shaman_Ledentsov,pinterest

文/胡翌霖,歪脖三觀顧問團成員,清華大學科學史系副教授

編輯/江滾滾

黑山的EDCON2023閉幕了,這屆盛會除了加密社區的一般議題之外,還多了一大塊超人類主義/longevity相關的議題。之前"關於超人類主義在SeeDAO的對談"也算是SeeDAO黑山活動的預熱。之後在黑山活動期間,我又參加了SeeDAO邀請的一個小會,做了一場在線演講,主題是:“數字時代人的境況——虛無的現實世界vs.真實的虛擬世界”,也是被安排在“超人類主題”的議程內。

加密社區為何關注“超人類主義”?一個最簡單的解釋是“領導喜歡”。維塔利克(Vitalik Buterin,人稱V神)是以太坊的創始人和以太坊社區毫無爭議的領導者,他本身長期關注longevity(長生),為相關的研究機構提供投資,他推崇“巨龍暴君的寓言”,認為放任人們衰老而不去努力消滅衰老和死亡,是不道德的。

當然,維塔利克不是特例,我們確實能感覺到,相比其它行業,區塊鏈先驅者和加密社區對超人類主義或長生顯得更加熱衷,這種偏好可以追溯到比特幣“第二人”哈爾·芬尼(Hal Finney)那裡——作為超人類主義者,他在因漸凍症而瀕死時選擇進行人體冷凍,期待未來科技讓他復生。

正如Kelsie Nabben的文章所說,“超人類主義與加密貨幣的重合之處”首先在於“長期主義”的觀念——“區塊鏈的不可篡改性使其成為完美的長期基礎設施”。

1、“長遠來看我們都死了”

這是凱恩斯的名言,凱恩斯主張採取積極的經濟政策(特別是貨幣刺激)來調節市場,把社會從蕭條或失業等危機中拯救出來。

而凱恩斯的反對者們主張相信市場自身的調節能力,他們認為所謂市場失衡,通貨膨脹或通貨緊縮之類,只是暫時的,“長遠來看”市場可以自我修復。

針對這些反對意見,凱恩斯說了這句名言:“長遠來看我們都死了”。

拋開揶揄或諷刺的意味,凱恩斯的主張是:問題的關鍵不是市場能否自動調節,而是時間尺度的問題。市場自發的修復可能需要幾十年時間才趨於明朗,而關鍵在於市場在三五年的尺度下的劇烈波動,就有可能造成嚴峻的社會問題,所以政府應該出手維穩,以保持市場波動盡可能平滑。

在凱恩斯之後,政府為了達成“2%通脹率”之類的維穩目標,動用加息、降準等各種貨幣工具以及稅收與福利等政策手段來調節市場,成為了世界通行的慣例。

凱恩斯的理論是有道理的,他打破了部分市場萬能論者的“上帝視角”(但是在另一方面又誘使政府扮演上帝的角色)。

我在討論人工智能帶來的失業危機時也表達過類似的立場:例如說,當你面對一群在技術浪潮下的失業者時,你輕鬆地說:“不要擔心,新技術長遠來說會帶來新崗位,或者改善人類的生存條件,失業危機只是短暫的……”但這個短暫的陣痛也許需要幾十年時間,當下陷入窘迫的失業者未必能夠活到享受新技術帶來的美好生活的那一天。那些負債累累的打工人也沒法對銀行這麼說:“長遠來看我會還錢的,所以短期之內別讓我還房貸了吧”。

2、凱恩斯主義的困境

凱恩斯主義成名於大蕭條,是應緊迫的市場危機而生的,也許在當時它的確發揮了作用——雖然也有爭議,但我們暫且擱置,姑且認為凱恩斯主義對於拯救大蕭條時期的社會危機有所貢獻。但問題是,作為“救急”的中央調控機制,避免危機的貨幣刺激手段,隨後都變成了常態。

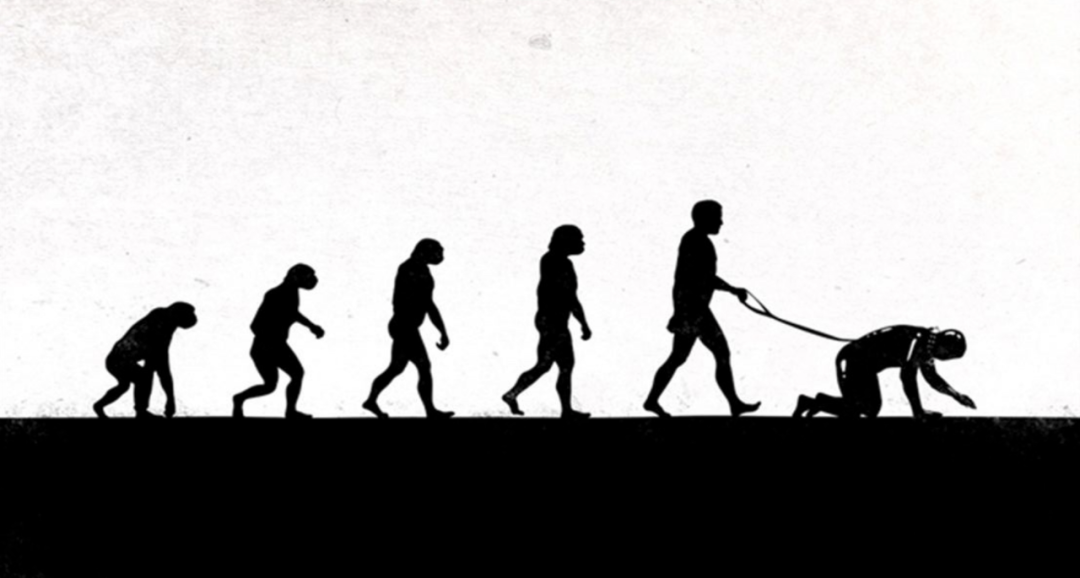

圖片來源:iFunny

特別是在1970年代布雷頓森林體系崩潰之後,信用貨幣成為脫韁野馬,無限增發。雖然信用貨幣號稱以債券作為對沖以免濫發,但事實證明“債務上限”可以不斷打破。

通貨膨脹的意義似乎也脫離了激勵市場的範疇,更多時候通貨膨脹的意義似乎僅在於促進底層勞動者們名義工資的增長從而掩蓋實際收入的停滯。恰好就在1970年代以後,美國工人的實際工資陷入停滯,貧富差距逐漸增大。

圖片來源:Economic Policy Institute,Bivens et al. (2014),京東數字科技

有賴於各種花里胡哨的貨幣政策,美國又安然度過了2008年的金融危機,讓許多人繼續吹捧這套央行調控的貨幣體系。

但另一些人卻日益不滿,他們認為一方面危機本身就是這些貨幣政策的結果。就好比說“戒斷反應”可以通過大口吸毒而緩解,但之所以發生戒斷反應完完全全是吸毒的功勞,把貨幣刺激看作行之有效的市場調節手段就如同把吸毒看作有效的治療手段一樣荒謬。

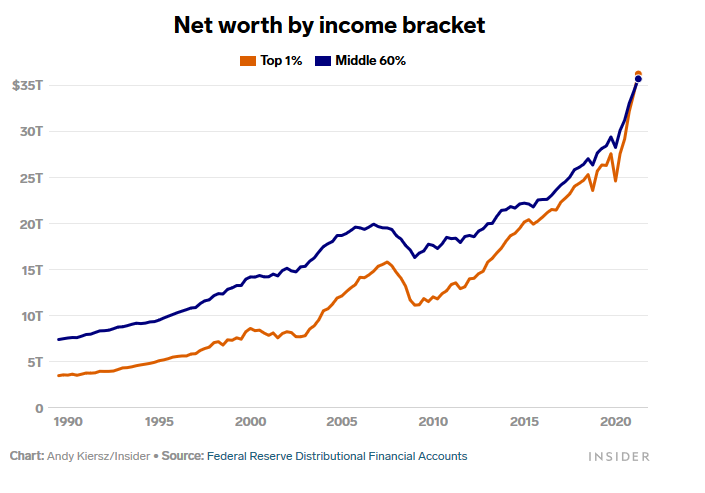

另一方面,中央的控者並非道德完人,實際上,各種救市手段,包括表面上看有利於窮人的福利政策,最終的結果都是在不斷拉大貧富差距。人們發現大多數金融富豪非但沒有受到金融危機的懲罰,反而大賺特賺,現在美國前1%富豪的財富已經超過了中產階級(總人口60%)的總和。

3、寅吃卯糧的正當性

某種意義上說,凱恩斯主義的困境是必然的。在根本上,凱恩斯主義的悖謬在於其將“透支未來以救助當下”視作理所當然的基本觀念。

有個別刻薄的學者批評凱恩斯是同性戀且沒有後代,所以不接受長期主義的觀念。這種人身攻擊當然是不可取的,不過如何考慮“後代”的問題的確是至關重要的。當我們把後代考慮在內,凱恩斯的名言就將被改成:“長期來說我們都死了,但我們的後代活著”。

於是,長期與短期之爭,實質上是後代與此代之爭。凱恩斯主義的許多救濟和刺激,奧義無非就是“寅吃卯糧”,通過借貸獲得貨幣,可以隨時給市場注入刺激,以維持當下秩序的穩定性。

字面意義上“寅吃卯糧”的策略是完全正當的——我今年沒飯吃就要餓死了,如果有機會先把明年的糧食吃掉,我當然會毫不猶豫地吃掉它,至於明年怎麼辦明年再說,要是我現在沒飯吃我就沒明年了。

但是,上述正當性僅僅在於在寅年和卯年之間權衡的雙方都是“我”,我透支了我自己明年的糧食,把難題留給明年的自己來解決,這是我的自由。但問題是,如果寅與卯是兩個不同的人呢?

張三快要餓死了,於是他把李四的糧食吃了,至於李四怎麼辦讓李四自己解決唄——這種行為仍然是正當的嗎?甚至有的時候張三少吃點也不至於餓死,只是覺得身體狀態不夠穩定,就搶來李四的糧食吃,同時張三對於李四的糧食究竟夠不夠吃並不確知。張三可能辯護說李四肯定夠吃,我搶的只是李四的餘糧,這就能讓張三的行為變得合理了嗎?未必如此。張三不告而取李四的糧食,顯然是一種偷竊乃至一種謀殺行為,哪怕張三在後來超額歸還,也無法為不告而取的行為賦予正當性。

現在的問題就是,寅與卯既不是同一個人的現在與未來,也不是同一時間的兩個人,而是在人類社會層面的“這一代”和“下一代”,情況又如何呢?

我們很熟悉這樣的衝突:前一代人通過提前消費獲得了不斷增值的房產,而代價是後一代人買不起房;前一代人通過養老金獲得優渥的退休生活,代價是後一代人需要不斷內捲來保證交稅;前一代人不惜污染環境換來財富擴展,代價是後一代人忙於治理污染……

寅吃卯糧的玩法在20世紀通行無礙,有賴於幾個大背景:第一,人口持續增長保證有足夠多的後代來支持前代;第二,科技加速進步使得後代有更多的辦法來給前代擦屁股;第三,經濟和社會結構保持總體穩定,使得後代的狀況大體上可以預期。

比方來說,張三能夠從李四、王五等幾個人那裡拿去糧食,前提是李四們的產糧能力都要遠遠高於張三,而且李四們的生活相對穩定,沒遇到難以預期的災難和動盪。在以上前提下,張三不告而取,從李四那裡預支糧食,似乎是一件無傷大雅之事。甚至李四也完全歡迎這種行為,因為既然這種行為合法,那麼李四也有權從之後的王五馬六那裡獲得更多利益。

但是這種環境在21世紀迅速變化了:第一,人口萎縮,沒有越來越多的後代了;第二,科技的局限性日益暴露,人們發現儘管科技持續進步,但治理污染的速度永遠跟不上製造污染的速度;第三,全球化進程的挫折和信息技術的革命性發展正在動搖舊的社會結構。在這種環境下,長期與短期之爭又變得尖銳起來了。

在一般的“借貸”行為中,主體要么是個人,要么是公司法人。一方面,同一個主體,自己借自己還,未來的自己將要承擔的債務是自己完全預知的,不存在“不告而取”的行為。公司的股東和法人代表之類可以轉讓,但接任者有義務預先了解公司的債務關係,所以在自願接任的情況下當然也有義務處理公司的負債。

另一方面,個人和公司都是“有限責任”的,個人會死亡,公司會破產,在清算之後無法償還的壞賬會被正當地勾銷,而不會出現遺禍無窮的狀況。

凱恩斯主義的僭越在於,他把原本只適用於邊界有限的個體的行為和機制,移植到了國家和社會這樣的總體結構之上。

矛盾在於,人類個體是有限的、必死的,而“社會”卻是無生無死、沒有止境的。凱恩斯混淆了個體與總體:當考慮緊迫利益問題時,他站在個人的立場,強調人的必死性,“長遠來看我們都死了”,得加緊調控;而當考慮統籌調控和預先透支的行為時,他卻站在社會總體利益的立場上,允許政府代表“社會”、為了“社會”而行動——寅吃卯糧,跨越“必死”的個人、跨越代際去掠奪。而“社會”是永遠也餵不飽的,一個社會永遠無法從“緊迫的需求”中超拔出來。

4、加密運動的初心

無論如何,許多人都希望反抗凱恩斯主義,他們的思想資源可能是阿倫特,以及馬克思,或者更多的人選擇回到奧地利學派等思想傳統之中,重新強調市場的自發力量,反對政府調控和濫發貨幣……而這正是比特幣的早期支持者們的普遍立場,甚至可以說比特幣本身就是為此而生的。

中本聰恰好在金融危機的2008年發表了比特幣白皮書,並在隨後的2009年初啟動了比特幣網絡。在比特幣的“創世塊”中,中本聰留下了當天泰晤士報的文章標題:“首相第二次對處於崩潰邊緣的銀行進行緊急救助”,一般認為這標誌著對傳統央行體系的諷刺與反抗。

所謂"批判的武器不能代替武器的批判",中本聰人狠話不多,發明出一項空前有力的“武器”,這就是區塊鏈技術。區塊鏈技術旨在脫離央行建立一個全球暢通的數字貨幣系統。

區塊鏈技術無非有兩個基本特徵:一是去中心化,二是不可篡改性。去中心化的涵義一方面是反對扮演上帝的央行自上而下操縱市場,另一方面則是強調以每個人“自我”為中心,把財產控制權和身份定義權都掌握在自己手中;而不可篡改性也有雙重意涵:一是公共賬本作為歷史記錄的不可篡改性,二是貨幣總量和發行速度不可篡改(反調控、反通脹)。

我們發現,區塊鏈的核心特徵——“自我—不朽”,恰好正是超人類主義的核心訴求。這並非偶然,因為如果我們要從觀念的層面,而不只是從工具效率的層面去反對凱恩斯主義,那麼我們自然就要觸及凱恩斯的“反長期主義”觀念:“長遠來講我們都死了” 。

5、虛無主義危機

要反駁凱恩斯“長遠來講我們都死了”這一核心論證,還是容我回到阿倫特,回到“人的境況”這一哲學維度之上來。

“我死之後管他洪水滔天”是一種典型的虛無主義態度,因為人們越來越難以在“長遠”的地方(無論是他人還是未來)寄託生活的意義,所以唯我主義和享樂主義盛行。即便是一些看似集體主義、利他主義的人那裡,也越來越難找到在“單純的生存”之外的意義寄託。

虛無主義或意義危機是工業時代人類的基本境況,造成意義危機的不只是“上帝死了”亦即宗教生活的消亡,更重要的問題是傳統上能夠讓人寄託不朽的空間喪失了。在中國而言,我認為是“史文化”的消亡。而在西方,則是公共領域的異化(阿倫特認為公共領域被大眾“社會”取代)。

每個人的言行都將在公共領域激起漣漪,引發無限的迴響,從而讓自己的存在延伸到個體生命之外。同時,從公共領域中獲得的反饋,不斷強化著每個人生活的真實感。

阿倫特說:

歪脖三觀

他人的在場向我們保證了世界和我們自己的真實性,因為他們看見了我所見的、聽見了我所聽的。 ……我們的現實感完全依賴於呈現,從而依賴於一個公共領域的存在,在那裡,事物走出被遮蔽的存在之黑暗並一展其貌……

不僅如此,阿倫特還進一步強調:

歪脖三觀

作為共同世界的公共領域既把我們聚攏在一起,又防止我們傾倒在彼此身上。使大眾社會如此難以忍受的不是它人口數量眾多,而是這個在人們之間的世界失去了把他們聚攏在一起,使他們既聯繫又分開的力量。

按照阿倫特的區分,“公共領域”的意義是讓個人在群體中突顯——每個人通過公共的言說和行動展現自己、追求卓越;而“社會”正好相反,它是一個整體的概念,其中各具特色的個人被當做統計學數據分門別類,最終形成某種統一的、連續的、客觀的、數學的模型。

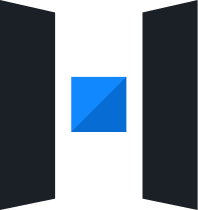

工廠車間是現代大眾社會的縮影,現代人居住在整齊劃一的水泥森林之中,工作在井井有序的工廠車間之中,這些空間都只是把人作為單純的動物聚攏起來,在其中人們既缺乏聯繫,又難以彼此分開。每個人都是“可更換零件”,都是“社畜”——社會中的畜生。

圖片來源:Supun Muthutantrige,Medium

6、反抗異化

這種現代性境況早在青年馬克思那裡就被深刻地批判過——現代工廠的異化勞動造成的不僅僅是工人肉體被剝削,更造成了精神上的空虛和扭曲。

馬克思認為,勞動的意義本該是幫助人在世界中自我肯定。我的勞動/行動在外部世界中留下了印記,這印記中帶有獨屬於我的烙印,即在世界之中直觀感受到自己的存在。例如一個藝術家可以把自己的功力、經驗、趣味和意圖投射到自己的“作品”之中,並從現實的作品及其在他人那裡激起的漣漪中,看到“自己”的存在。

原本,這種投射並不是藝術家的專利,一個普通的工匠也可以做到這一點,但是在一個現代化流水線工廠中,工人做不到這一點,他們並不擁有自己的“作品”——一個富士康裝配線上的電子工不會把蘋果手機看成自己的作品,他在其中灌注的血汗被折算為中性的勞動力而由工資兌付了,除此之外他並不能在產品中灌注屬於自己的任何東西。

馬克思指出,勞動被異化了:

歪脖三觀

首先,勞動對工人來說是外在的東西,也就是說,不屬於他的本質的東西:因此,他在自己的勞動中不是肯定自己,而是否定自己……工人只有在勞動之外才感到自在,而在勞動中則感到不自在,……結果,人(工人)只有在運用自己的動物機能——吃,喝,性行為,至多還有居住,修飾等等的時候,才覺得自己是自由活動,而在運用人的機能時,卻覺得自己不過是動物。動物的東西成為人的東西,而人的東西成為動物的東西。

這種異化業已成為現代人的普遍觀念:“上班的意義就是為了不上班”——人們理所當然地這樣想。但真的不上班時,人們又在追求什麼呢?無非是吃好、喝好,以及享受各種接近原始的性的刺激。一個現代人一生中最大的創作行為可能就是裝飾自己的住宅,但即便是這種活動,在居無定所的打工者那裡也成為奢談。

阿倫特在馬克思的基礎上更進一步,區分了“勞動(labour)”和“工作(work)”。 “勞動”是為了解決人作為動物的必然性需求——吃飽喝足、溫暖與安全、居住和繁衍等等。每一種動物也都追求這些事務,而且這些事務是永恆存在的,永遠也解決不完:今天吃飽了明天還得覓食,今天能安居明天可能還得清掃。這些永無止境的動物性需求並不能讓人“肯定自己”。

而“工作”才是專屬於人的,其目的不是應付自然的必需,而是做超越自然、忤逆自然的事情,即創造一個人工物的世界。除了勞動與工作之外,“行動”(action),即在公共領域中表達自我,才是真正張揚人性的活動。工作所創造的人工物的世界,因為維繫著一個公共領域它才是富有意義的。

7、真實的數字世界

“工作”所創造的人工物世界,“行動”所維繫的“公共空間”,都未必是一種物理學意義上的空間實體,數字世界也可能提供這樣的空間。特別是,在工業時代讓傳統的公共空間瀕於萎縮之時,許多人反而在數字世界中找到了精神家園。

哪怕只是單機遊戲,有時也更能夠提供意義的寄託。在阿倫特的意義上,你在公司當社畜不叫“工作”而叫“勞動”,而在家玩遊戲或許才是真正的“工作”。當然,有些人玩遊戲只是為了“消遣”,為了放鬆精神以便更好地迎接自己的社畜生活。但也有許多人真的在遊戲中“創造”,自己在遊戲中的作品比公司廠房出產的產品,帶有更多我自己的烙印,是我個人意志和趣味的更直接的投影,因而也更容易帶給自己充實感。除了單機創造之外,社交化的遊戲以及更多網絡社交平台也廣受歡迎,在網絡空間中的“行動”及其漣漪是完全真實的。

圖片來源:orrrangesama,bilibili

在區塊鏈之前,數字世界的財產、財富和個人身份都需要依附於某一公司或平台,這些數據可能會被隨時篡改,甚至整個抹消,因此總給人空中樓閣的感覺。而區塊鏈的意義在於進一步賦予整個數字世界堅固性、把對個人身份和財產的支配權,以及把人“聯繫又分開”的力量還給每個個人。

8、三種長生

總之,數字世界展開了一些契機,使得我們有可能從工業化趨勢中,把瀕於消亡的意義世界或公共空間復興出來,區塊鏈提供了一種堅實的持久性,加密貨幣提供了一種穩定的尺度,使得人們更傾向於著眼長遠。

由此看來,追求“長生”的超人類主義只是對區塊鏈所蘊含的整個大趨勢的一種迴響方式,而且在我看來是一種較為淺層的響應方式。他們只是把“長期主義”聚焦於動物性的肉身上面。

然而,延長壽命和“勞動”一樣,是永無止境的,永遠都是“最緊迫”的問題。延長到120歲時,如何延長到150歲就成了緊迫的問題,到150歲時,如何活到200歲就成了緊迫的問題。但如果延壽永遠都是懸臨在頭頂上的最緊迫問題,那麼這種生活也無非是古代人“好死不如賴活著”觀念的翻版。

當然,我並不是否定超人類主義的追求,我只是說這是一種淺層的事業,更關鍵的問題始終是:人如何超越永遠無法徹底克服的“必死性”而找到意義的寄託。

古往今來,有三種長生的維度並行:動物的、神的、人的。無論是把不朽寄託於繁衍後代,還是單純延續自己的肉體生命,歸根結底都是作為動物而活著。而寄希望於彼岸或來世,這是神學的路徑。只有在公共領域中的工作者和行動者,給世界留下不朽的影響,這才是專屬於人的“長生”。這三種長生未必互斥,一個人完全可以同時是生養者、養生者、虔信者、創造者和行動者。但無論如何,當我們討論創造和行動時,創造和行動的維度永遠是最高的。

以下的事業都是在順應區塊鏈所蘊含的趨勢:

- 在貨幣體系或經濟學的維度上反對凱恩斯主義;

- 在個體生存的維度上追求長生;

- 在群體生活的維度上追求公共領域的重建;

- 在藝術創作的維度上幫助創造者達成不朽;

- 在文化信念的維度上復興史文化以提供永垂不朽的寄託……

這些看似毫不搭界的領域被串聯在一起,共享著同一個“時代精神”,這正是諸如文藝復興、科學革命、啟蒙運動等偉大的時代變革的特點。