原文標題:“Build What's Fundable”

原文作者:Kyle Harrison

編譯:佳歡,ChainCatcher

2014 年,我剛賣掉了我的第一家公司。錢不算多,但在當時感覺像是我很長一段時間所需的全部財富。在那之後,我感覺自己被幾個不同的方向拉扯著。我之前寫過其中一條路,以及那段引導我走向創投的自我探索。但當時還有另一股拉力,讓我想去打造別的東西。

我不想只為了創業而創業,我希望它能更有意義,去找到一個值得解決的問題。在尋找有意義的問題時,我偶然發現了Y Combinator(YC)的RFS 清單,即「創業提案徵求」。

我記得自己深受啟發。它感覺像是一系列雄心勃勃、以問題為導向、等待被解答的提問。例如,尋找比以往任何事物都更便宜的新能源的機會;探索從太空到人體的機器人;以及Norman Borlau 式的糧食創新。正是這個引人入勝的願景,引領我開設第二家公司:致力於在非洲推廣太陽能。

在本文開始前有一個重要的提醒:我從未申請過YC。我從未去過YC 的路演。我只在疫情期間它線上直播時看過一次。我投資了幾家參與YC 的公司。我只去過他們在山景城(Mountain View)的辦公室一次。在我職業生涯的大部分時間裡,我既不是YC 的鐵粉,也不是YC 的批評者。他們只是我們稱之為「科技圈」的這個廣闊而美麗世界中的一小部分。

但直到今年早些時候,我看到了這則推文,這讓我開始思考:11 年過去了,那份創業提案徵求清單如今表現如何?

於是我進行了調查。我的發現讓我感到極度難過。 Dempsey 是對的,至少從RFS 清單的重心轉移中反映了這一點——它從「問題優先」的提問轉向了「共識驅動」的想法。視訊生成、多代理基礎設施、AI 原生企業SaaS、以LLM 取代政府顧問、前向部署的代理模組等等。 這就像是把風投Twitter 上的百萬條推文拿去產生的文字雲。

回溯到2014 年,我記得YC 關於「一百萬個工作機會」的條目讓我深受震撼:從那時起,我經常思考,在美國真的只有沃爾瑪(以及後來的亞馬遜)僱用了100 萬人。這非常難做到!在一個工作機會日益消失的世界裡,這個提示旨在探討什麼樣的商業模式可以僱用一百萬人。這非常引人深思!

那麼,2025 年秋季的版本呢?是“第一家10 人規模、價值1000 億美元的公司。”

乍看之下,這或許感覺相似。但它完全相反(例如:因為AI,所以盡可能少僱人!)以及基本上是把“不能說的秘密”大聲說出來了。

“你要解決什麼問題?誰在乎!但是很多風投都在談論這些'每位員工的收入'數字變得多麼瘋狂,所以... 你懂的... 就那樣做吧!”

這就是Dempsey 的評論。 YC 正在成為「窺見當前主流共識的最佳窗口」。

事實上,你幾乎可以感覺到這份創業徵求清單正在即時地圍繞著「主流共識」而變形。正是對這樣一個曾具抱負的產物感到失望,我進入了一個思想上的「兔子洞」。我反思了我對YC 存在初衷的理解,以及為什麼它在最初幾年如此有價值。在當時,科技世界是個不透明的領域,而YC 代表了進入這個領域的最佳入門管道。

但接著,我意識到目標已經改變了。隨著科技產業的導向變得越來越強,YC 變得不再那麼專注於讓世界變得易於理解,而是轉向迎合共識。 「給生態系統他們想要的,他們只是在現有的規則下玩遊戲。」他們在服務更龐大的「共識資本機器」所需求的——那些具有特定外觀和光芒的新創公司。

然而,「追逐共識」的毒素已經從資本擴散到文化塑造。 「規範性」的盛行感染了我們生活的各個層面。隨著逆向思維的消亡,獨立的批判性思考讓位給黨內路線般的文化堅持。

我們可以診斷出YC 的演變所引發的一些問題。我們可以將其描述為橫跨資本和文化的更廣泛的「規範性共識引擎」的一種症狀。

但歸根究底,只有一個問題。我們該如何解決它?

我們該如何打破順從的枷鎖,重新點燃個人奮鬥與獨立思考的火焰?不幸的是,無論是「共識資本機器」還是「規範性加速器」(指YC)的大廳,都無法指望它們來幫助我們。

從入門管道到製造工廠

當你回顧2005 年夏季的YC 時,你會從Paul Graham(YC 創始人,圖中最右)的眼中,看到那種提攜後進的渴望與充滿希望的樂觀主義。 YC 最初的願景,是為一個(在當時)極度難以接近的新創生態系統,充當一個「入門管道」。

2005 年,SaaS 尚在起步階段。行動裝置還不存在。創業遠非一條普遍的職涯路徑。科技仍然是那個嶄露頭角的新貴,而不是世界的主導力量。

當Y Combinator 剛起步時,它有一個明確的機會,可以幫助揭露創辦新創公司的神秘面紗。 「打造人們想要的產品」(Build something people want)這句話在今天可能被嘲笑為顯而易見,但在2000 年代初期,默認的商業邏輯更多地與可行性研究和市場分析師有關,而不是「與顧客交談」。我們將許多YC 協助普及的、為後代創業家揭開創業旅程神秘面紗的真理,視為理所當然。

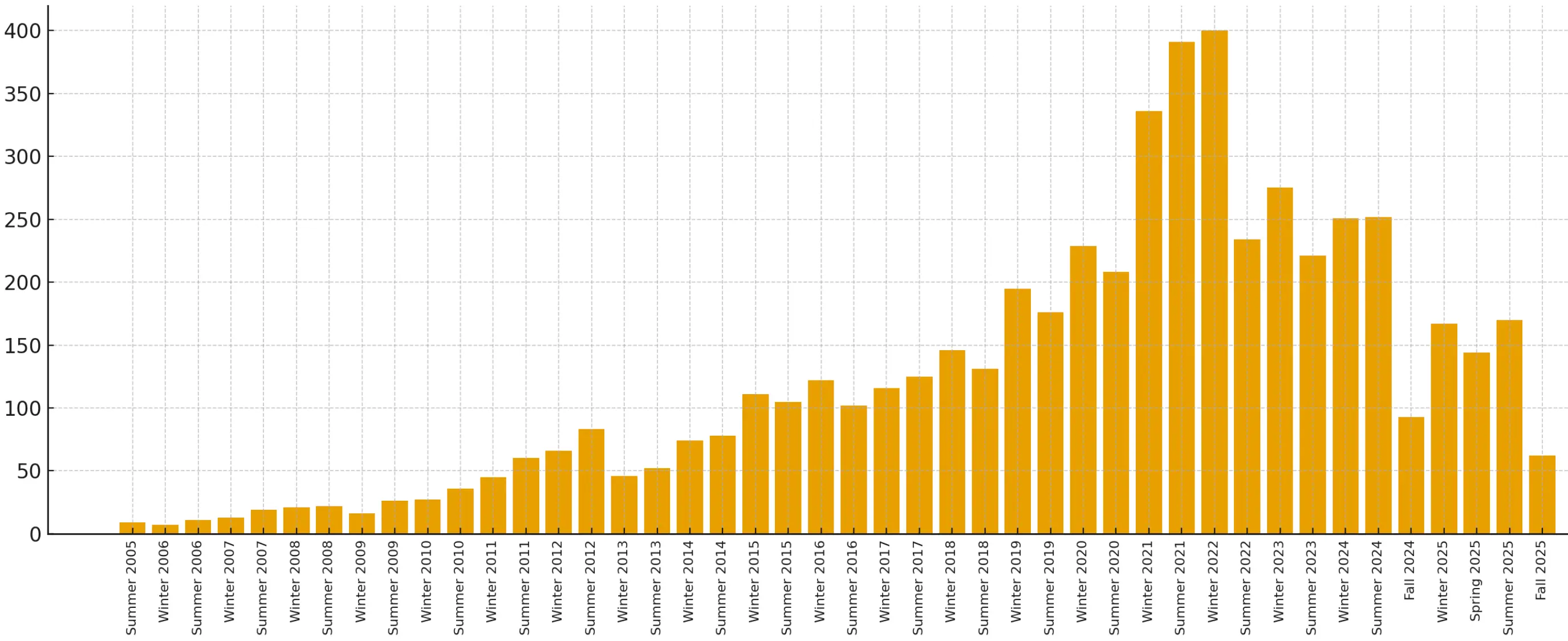

我毫不懷疑,YC 至少在最初的十年裡,對世界絕對是利大於弊的。但不知從何時起,遊戲規則改變了。新創公司不再那麼不透明;它們變得更容易被理解。 YC 不能再只是揭開面紗;它必須「大規模生產」。規模從最初幾年的10-20 家,激增到2015 年的100 多家,最終在2021 年和2022 年達到每批300-400 家的頂峰。雖然這個數字有所下降,但現在每批仍有約150 家。

我相信YC 的演變伴隨著科技產業「可理解性」的變化而發生。科技產業越容易被理解,YC 以其最初的運作模式所能提供的價值就越低。因此,YC 順應了這場遊戲。如果科技是一條日益清晰的路徑,那麼YC 的使命就是讓盡可能多的人走上這條路。

在「過度清晰」中趨同

Packy McCormick (Not Boring 創辦人兼主筆) 介紹過一個我現在經常使用的詞,因為它非常有效地描述了我們周圍的世界:「過度清晰」(hyperlegible)。

這個概念是說,由於我們可以透過各種內容獲取訊息,並透過社群媒體了解文化的細微差別,我們周圍的世界在很大程度上已經變得極度清晰:幾乎到了令人厭煩的程度。

科技產業也是如此的“過度清晰”,以至於從2014 年到2019 年製作的《矽谷》,至今仍然極其精準地描繪了一大群人的文化特質。

在科技產業如此「過度清晰」的世界裡,YC 最初「降低該產業不透明度」的使命被迫演變。過去,新創公司是反叛者打破常規的首選工具,如今,它們越來越成為一個「共識的規範漏斗」。

我並非科技產業的人類學家,但我對情況的解讀是,這並非YC 方面的刻意墮落。這只是一條阻力最小的路徑。新創公司變得越來越普遍,越來越被理解。對YC 而言,一個簡單的北極星(根本目標)是:“如果我們能幫助越來越多的公司獲得融資,我們就成功了!”

而今天能獲得融資的,往往與昨天獲得融資的看起來非常相似。於是你開始在YC 創辦人和團隊中看到這種「規範性」。

幾天前,我看到一份關於YC 團隊統計的分析:

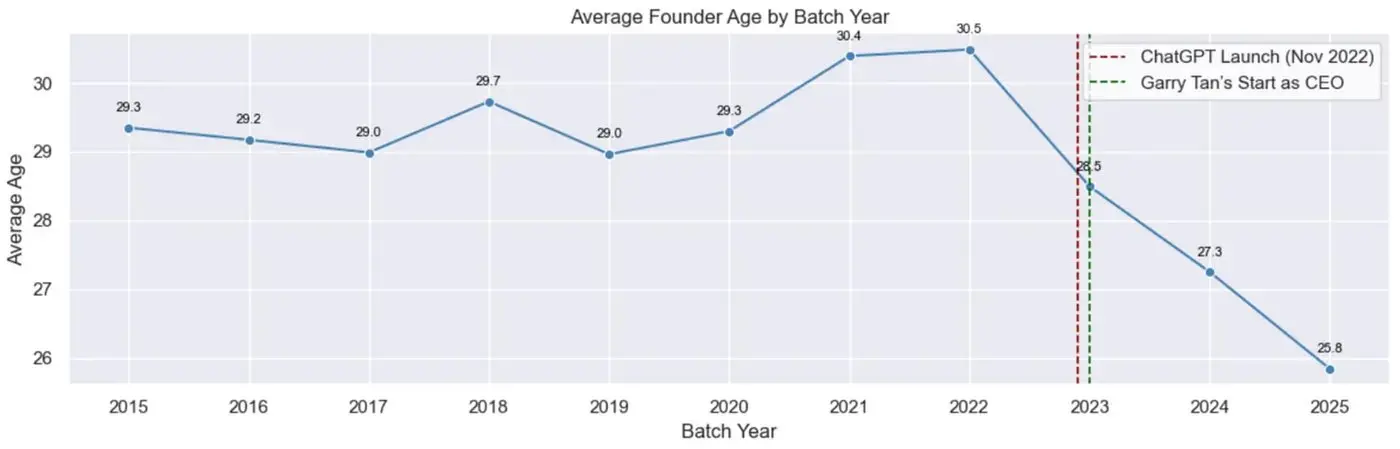

1.年輕化: YC 創辦人的平均年齡已從29-30 歲下降到現在的約25 歲

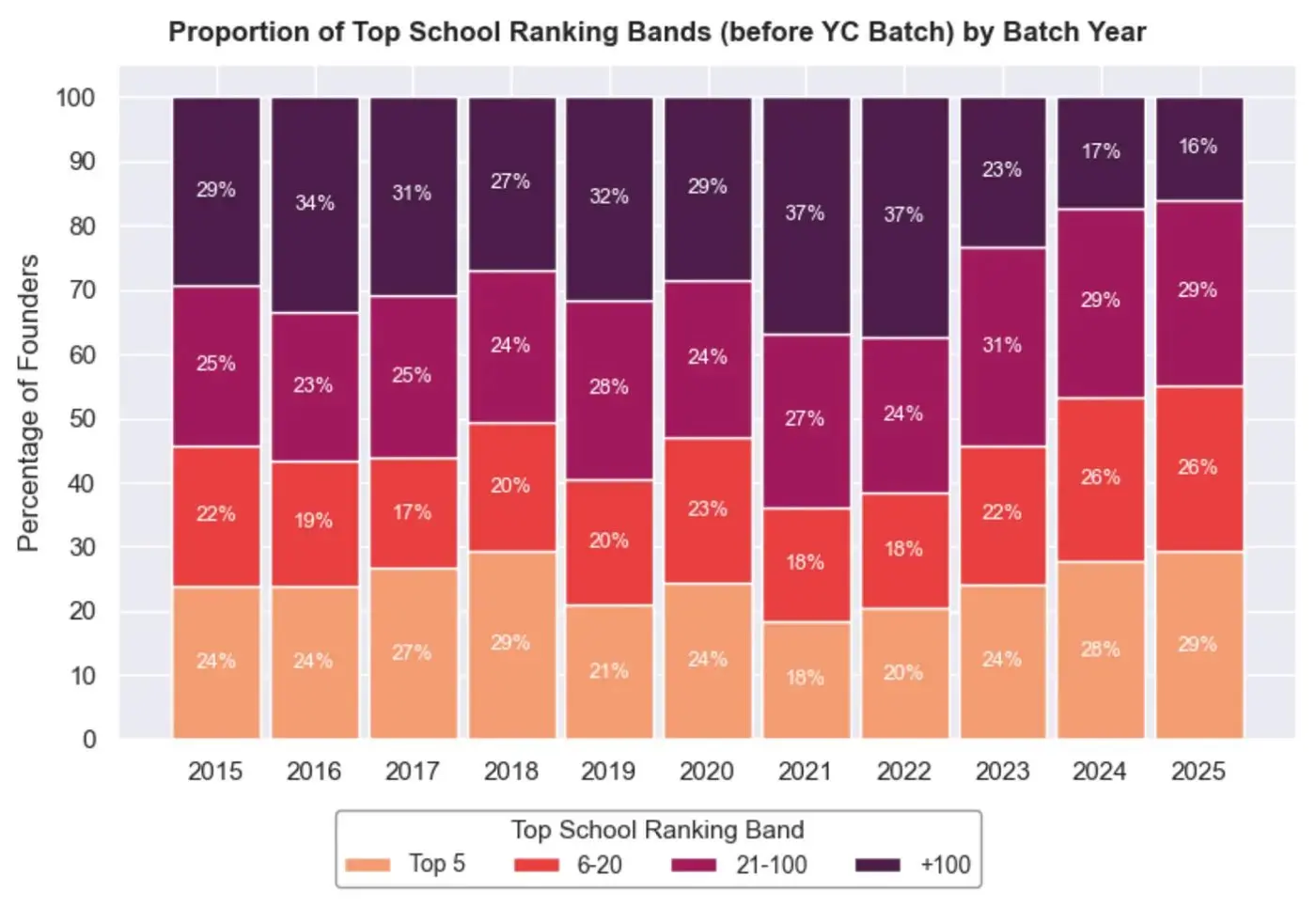

2.精英教育: 畢業於前20 名頂尖學校的創辦人比例從2015 年的約46% 上升到現在的55%

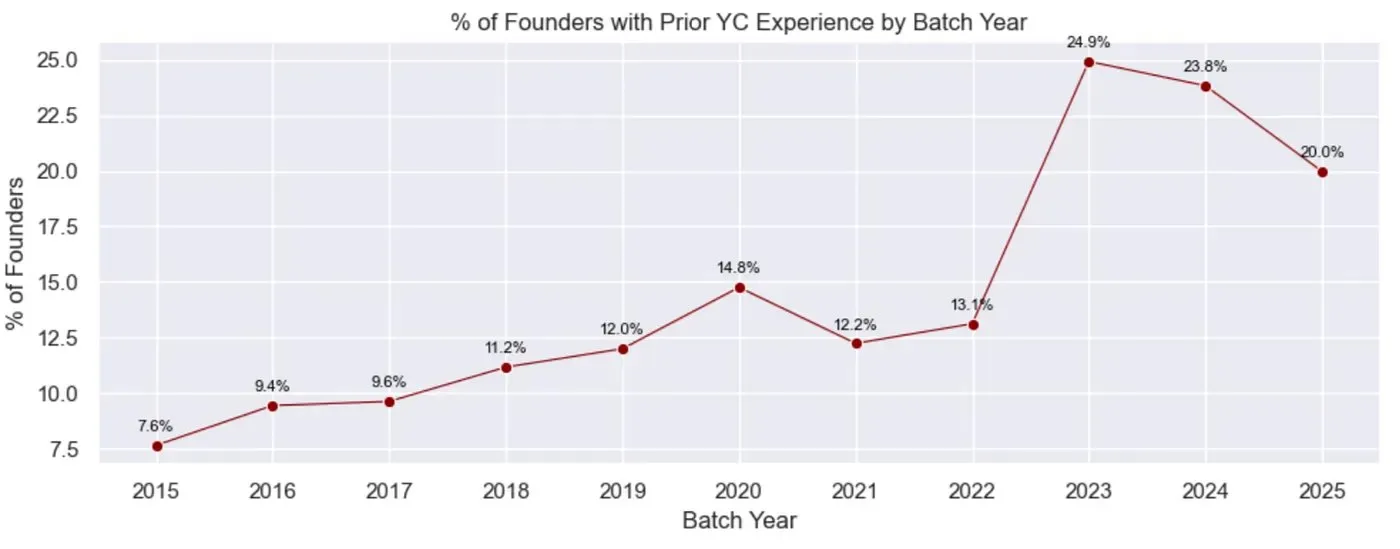

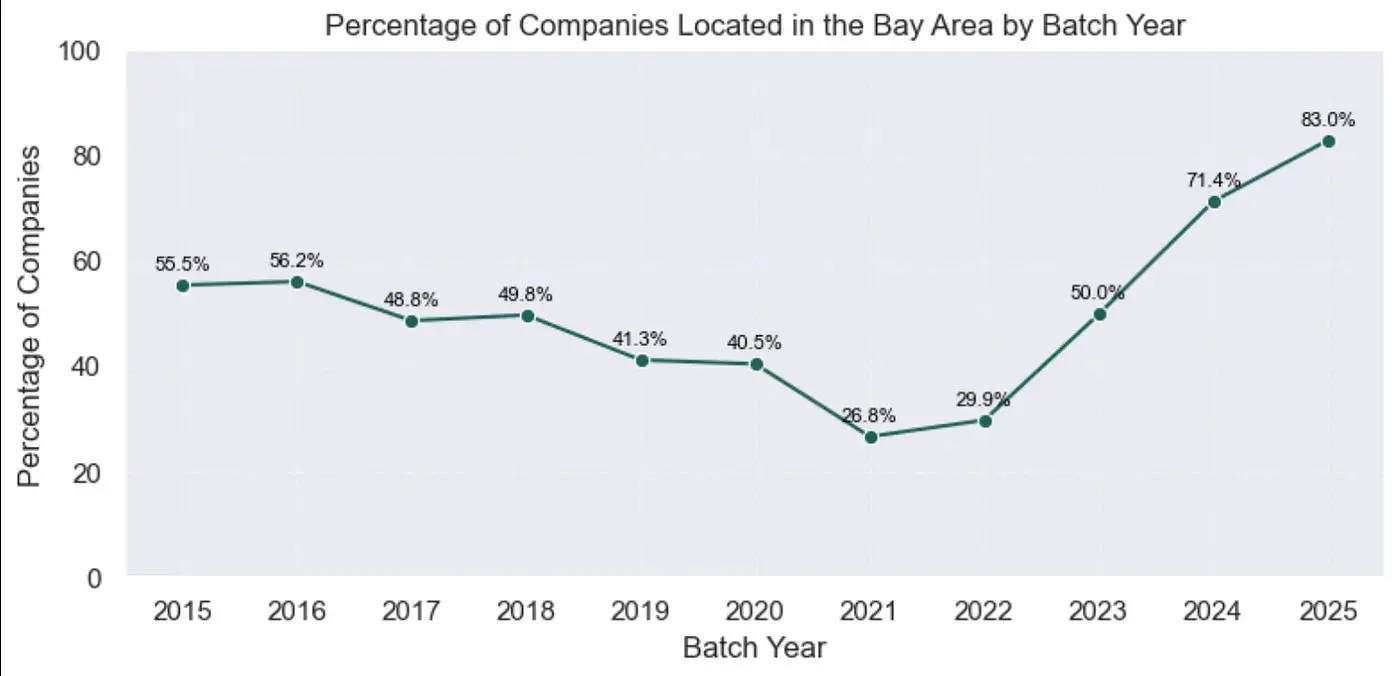

3.回歸的YC 創辦人: 曾有YC 經驗的創辦人數量從約7-9% 增加到約20%

4.集中在舊金山灣區: 總部位於灣區的YC 創始人比例甚至高於疫情前的水平,現已達到83%

反思這些動態,它們只是更宏大故事的一部分。 YC 已經從一個不透明類別(如科技)的“入門管道”,演變成更像一台“共識塑造機器”。

不僅是創辦人正在被共識所塑造。你幾乎可以看到YC 的整個團隊都在圍繞著「主流共識」而塑造。隨著語音助理等趨勢觸及了大家的共識,你就可以在YC 的團隊中看到它的反映。

諷刺的是,Paul Graham 將這種共識描述為對科技現實的邏輯反映。我敢肯定這是事實。但我認為不同的是,「什麼能獲得投資」的共識特徵,變成了整個營運的最終目標,而這排擠掉了那些在過去可能更具逆向思維、更不循常規的東西。

2025 年初,YC 慶祝了它的20 週年。在那場慶祝活動中,它將其成就描述為「創造了8000 億美元的初創市場價值」。注意,是「創造」(created),而不是「幫助」(helped)創造了數十億的價值。他們視其為他們「創造」出來的東西。他們「製造」出來的東西。我相信YC 的最終目標已經從「幫助人們理解如何建立公司」轉變為「最大化通過這個漏斗的公司數量」。儘管感覺相似,但這兩者並不相同。

這裡最重要的啟示是,我不認為這是YC 的錯。與其將整個產業的罪過歸咎於一個參與者,我寧願說,他們只是在遵循著一個更巨大力量所塑造的合理經濟誘因:那就是「共識資本機器」。

你必須看起來“值得投資”

幾週前,Roelof Botha (紅杉資本負責人)在一次訪談中提出,創投根本不算是資產類別:

“如果你看數據,在過去20-30 年裡,平均每年只有20 家公司最終在實現退出時價值達到10 億美元或更多。只有20 家。儘管有更多的資金湧入風投領域,我們並未看到那些巨大成果的公司數量有實質性的改變。”

2024 年的創投金為2,150 億美元,高於2014 年的480 億美元。儘管投入了5 倍的資本,我們並沒有得到5 倍的成果。但我們正拼命地試著讓更多公司通過那個漏斗。而在創投引擎中,每一個餵養新創製造機器的響亮、明確的聲音,都圍繞著這個想法:拼命地試圖讓更多公司通過一個無法再擴張的漏斗。

YC 正是在這個「無法規模化的資產類別中追求可規模化的模型」的過程,成為了共犯。 a16z 也是如此。這些依靠更多資本、更多公司、更多炒作、更多關注而茁壯成長的引擎,正在加劇這個問題。在追求無法規模化的過程中,他們試圖在不該規模化的地方建立規模化。在商業建設中,那些最大、最重要的成果是無法被精心策劃的。而在試圖使公司建立公式規模化的過程中,重要思想的「粗糙邊緣」被磨平了。

就像YC 的“創業提案徵求”從“問題驅動”的想法轉變為“尋求共識”的概念一樣,建立新創公司的公式強化了一種需求:你必須看起來“值得投資”,而不是去打造“真正重要”的東西。而且,這不僅在公司建立的方式上日益如此,在文化塑造的方式上也是如此。

從資本到文化的規範趨勢

Peter Thiel 因其多次正確的判斷而備受讚譽。但有趣的是,Thiel 最被人津津樂道的一點(比如“做逆向投資者/反共識者”)又是一個他再次大幅領先所有人、並且曾經被嘲笑為“老生常談、顯而易見”的特點。結果現在卻變得越來越稀有,幾乎快要絕跡了。

對共識的持續追求,已經毒害了公司建立的每一個環節,並且日益毒害文化建立的方式。

創投,作為一種職業,也具有同樣的「規範性」特徵。創辦新創公司、參加YC、籌集風投資金、打造一隻「獨角獸」。這已成為新時代版本的「上好學校、找好工作、在郊區買房」。這是一種規範性文化;是那條久經考驗的安穩之路。社群媒體和短影片只會加劇這種“可被編程的規範性”,因為我們看到了這些“過度清晰的人生路徑”。

這種路徑最危險的地方在於,它們削弱了群眾進行批判性思考的需求。因為思考已經有人替你完成了。

當我思考某件事物的真正價值時,我常常會回顧巴菲特關於市場的名言。在短期內,它是一台投票機;在長期內,它是一台稱重機。但是,一個日益形成共識、甚至「製造」共識的系統,其問題在於,要「稱量」任何事物的價值變得越來越困難。那種共識的形成,「發明」了特定資產、背景和經驗的價值。

科技領域也是如此。這種圍繞共識驅動的想法進行建設的“規範性心態”,正在滲透到數百萬人的生活中,並將對他們產生負面影響,這不僅是因為他們將打造出更糟糕的東西,還因為他們將無法發展出獨立的思考能力。

總有一些人是知道的。他們知道,遵循規範的路徑並不會帶來最佳的結果。

做個「清教徒」式的創始人

當反思這個週期時,老實說,我能想到的唯一答案就是我們面臨一場巨大的經濟衝擊。

當你觀察那些成功的逆向案例時,會發現其中許多是由現有的億萬富翁建立的:特斯拉、SpaceX、Palantir( CIA 數據供應商)、Anduril(軍用無人機公司)。我認為,從中得到的啟示並不是「先成為億萬富翁,然後你才能有獨立思考」。相反,它啟示我們去反思,是哪些「其他特徵」常常導致了那些結果。

在我看來,這些公司擁有的另一個共同點是,它們是由「意識形態純種」(Ideological Purists)所領導,即那些相信使命、敢於對抗共識與權威的人。

我上週寫到了“創始人意識形態”,而創始人有不同類型:傳教士、僱傭兵、吟遊詩人等。在所有這些類型中,最重要的類別之一是「傳教士」。最優秀的創辦人通常來自這類。

這裡的關鍵啟示是,對於一個日益圍繞「共識形成」而建立的「規範性文化」來說,唯一的解藥就是激勵該文化的參與者去追求意識形態的純粹性:去「信仰」某件事!

YC 的口號一直是“打造人們想要的產品”,這建議很中肯。但是,更重要的是「打造值得打造的東西」。

踏上正確的旅程

成為一個思想上的清教徒的第一個要素,是我已經反覆寫過的東西:踏上正確的旅程

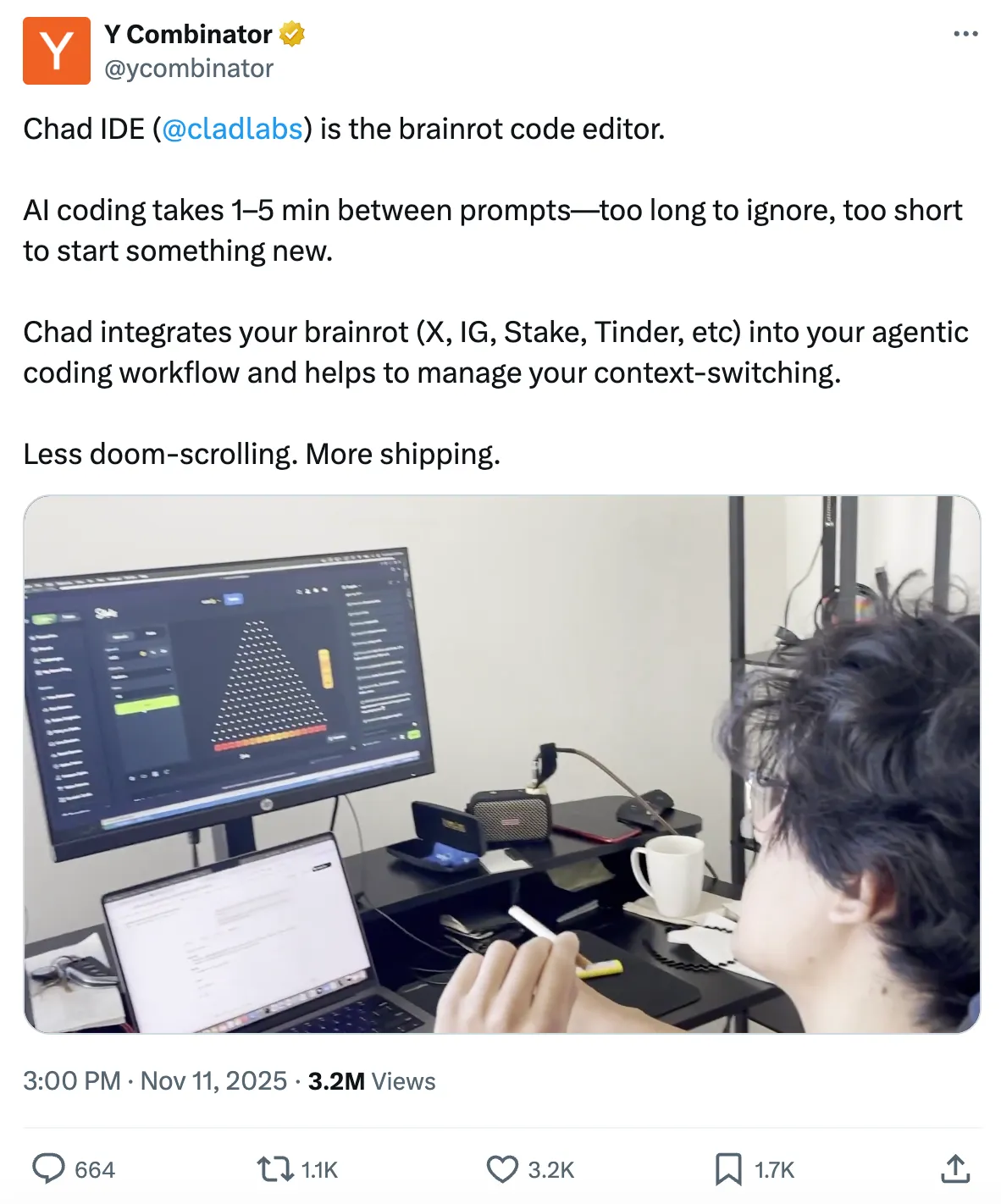

上週,YC 宣布了其最新的投資之一:Chad IDE:一個「侵蝕大腦」的計畫。

該產品可以整合你的社群媒體、約會App 或博彩App,這樣當你等待提示載入程式碼時,你就可以做其他事情。這沒什麼,當然。每個人都知道我們會在任務之間進行情境切換,在無腦休閒和工作之間來回跳躍。

但那股「味道」不對勁,全世界都注意到了。對Chad IDE 的一個反應,精準地捕捉了正在發生的「氛圍轉變」:

Ulysses 公司創始人Will O’Brien 評論道:“選擇支持像這樣'流水線上的初創'和其他有道德問題的初創的風投基金應該知道,以使命為導向的創始人會注意到這一點,並嚴重看低該公司的聲譽。”

流水線上的新創公司帶有深深的虛無主義色彩。支持它們的創辦人和投資者無異於在說:一切都無所謂。我們應該試著賺錢,即使這意味著生產完全的垃圾或鼓勵罪惡。這激怒了以使命為導向的創辦人,並在我們考慮合作對象時,產生一種難以克服的深刻厭惡感。

「流水線上的初創」這個概念,正是在一個「無法規模化的資產類別中追求可規模化的模型」的自然延伸。

感受到這種氛圍轉變的,不只是YC。

做自身的目的,而非工具的工具

科技本身並非良善的力量。科技,就像任何無定形的概念和無生命物體的集合一樣,是一種工具。

是那些「揮舞」科技的人,決定了它是產生好的結果還是壞的結果。

誘因是推動人們走向特定路徑(無論好壞)的力量。但信念,如果堅定不移,可以在追求更重要事物時超越誘因。

我的誘因可能會鼓勵我說謊、欺騙和偷竊,因為這些都能讓我在經濟上致富。但我的信念阻止我成為誘因的奴隸。它們激勵我活在一個更高的層面。

YC 最初是作為一個“入門管道”,讓人們更了解如何打造科技。至於他們要用這種能力做什麼,取決於他們自己。但在這過程中,誘因發生了轉變,規模化露出了它醜陋的頭角。隨著科技成為一條更易於導航的路徑,YC 的目標從「照亮這條路」轉變為「讓盡可能多的人走上這條路」。

從YC 到巨型創投公司,對規模化的追求,已經使科技領域的廣大參與者淪為誘因的奴隸。對失敗的恐懼進一步加劇了這種奴役。我們因為恐懼而讓誘因塑造我們。害怕貧窮、害怕愚蠢,或只是害怕被拋在後面。害怕錯過(Fear of Missing Out, FOMO)。

那種恐懼引導我們走上「規範性」的道路。我們被同化。我們尋求趨同。我們磨去我們個性的粗糙邊緣,直到我們被磨平,以適應那條「阻力最小的路徑」。但阻力最小的路徑,沒有容納「逆向信念」的空間。事實上,它沒有容納「任何信念」的空間,因為它害怕你的信念會帶你走上共識不願意走的路。

但還有更好的方法。在一個尋求規範性的系統世界中,將自己錨定在信念上。找到值得相信的事物。即使它們很困難。即使它們不受歡迎。找到值得為之犧牲的信念。或者,更好的是,找到值得為之存活的信念。

科技是工具。風投是工具。 YC 是工具。 a16z 是工具。注意力是工具。憤怒是工具。好消息是,工具比比皆是。但只有你才能成為工匠。

錘子會尋找釘子。鋸子會尋找木頭。但當你「相信」某件事是可能的時候,它讓你得以超越原料,看見潛能。看見大理石中的天使,然後不斷鑿刻,直到讓他自由。

我們絕不能成為我們工具的工具。在這個尋求共識的「規範性」世界,充滿了誘因,想讓你成為它們的奴隸。而如果你沒有任何特別的“信念”,那麼它們很可能會成功。

但對於那些深知個中道理的人來說,總會有一條更好的路。