撰文:佐爺歪脖山

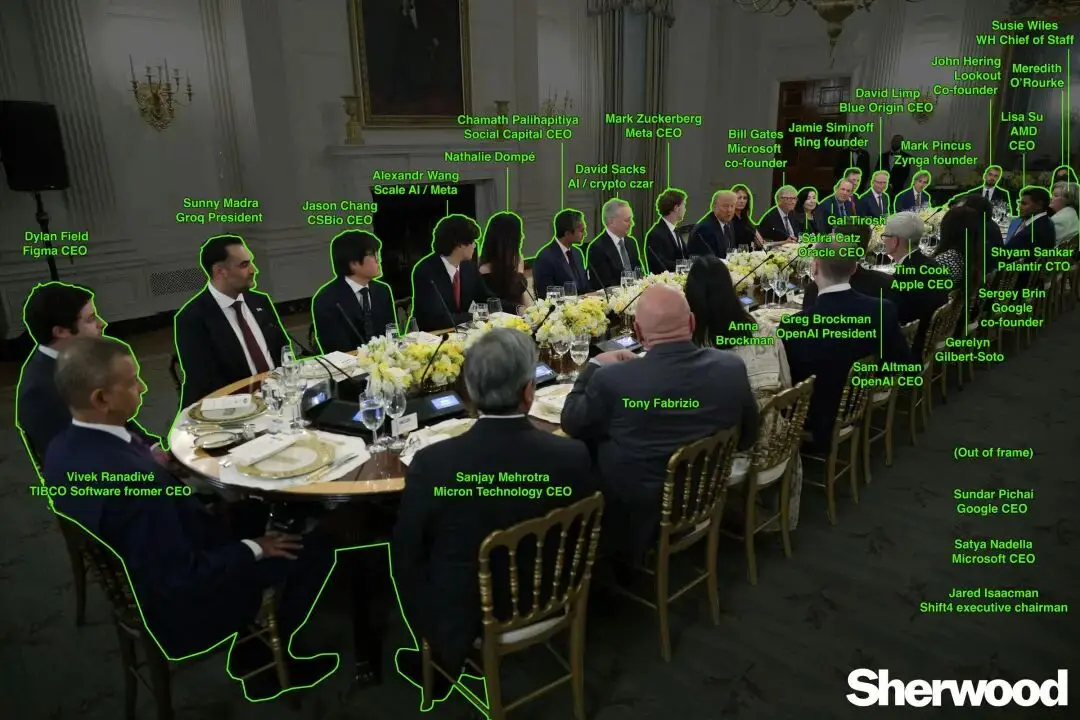

9.4 日,白宮科技會議,一眾矽谷豪門位列圓桌,但彼得·蒂爾缺席在場。

由左至右,Figma CEO 是蒂爾獎學金得主,Scale AI 是Founders Fund 一手培育的獨角獸,David Sacks 在白宮加密沙皇之外,是彼得·蒂爾Paypal 時期的左膀右臂,Meta CEO 扎克伯格是彼得·蒂爾矽谷風投傳奇的首發代表作,Palantir 是特朗普金蒂爾計劃主要承包商,彼得·蒂爾矽谷風投傳奇的首發代表人,Palantir 是特朗普金蒂爾計劃主要承包商,彼得·金蒂爾計劃

遙遠的人們,遙遠的地方,都和彼得·蒂爾有關。

911 前夕,查理·柯克命隕猶他州,世人只知萬斯為其抬棺,川普為其下半旗,不為人知的是讓鳳凰男萬斯徹底對川普改觀,放下耶魯法學博士的體制內前途,選擇梭哈川普的,恰恰就是查理·柯克。

恰好,萬斯也是彼得·蒂爾嵌入MAGA 運動和華盛頓最深的釘子,在他們的幕後,矽谷右翼在侵吞整個西方世界。

華爾街不能拯救聯準會,銀行業也不能阻止穩定幣。

右翼美國,在彼得·蒂爾15 年佈局後,出現在世人面前,並將在下一個時代塑造加密、AI 和世界秩序。

西方秩序的崩塌與重建

馬斯克焦慮白人生育率,彼得‧蒂爾痛恨奴隸的道德。

二戰後,大批德國人逃出歐陸,在拉美和南部非洲安家立業,尤其是納米比亞的斯瓦科蓬德市,在1989 年4 月20 日希特勒生日時甚至還公開慶祝,其意識形態可見一斑。

生於1967 年的彼得·蒂爾在4 歲時遷居納米比亞,直至10 歲時回歸到新羅馬的加州,不同於在南非度過整個童年的馬斯克,彼得·蒂爾印像中的納米比亞和南非都是“白人”社會。

彼時的南非和納米比亞都處於種族隔離和殖民統治,是二戰後堅持最久的殖民地秩序,這是馬斯克和彼得·蒂爾共同的歷史記憶,不同之處在於彼得·蒂爾的童年便執著於反權威。

既反對他人強制的自由,也希望延續西方對世界的權威,一切的扭曲與矛盾,核心都在於此。

政治就是分清敵友,卡爾·施密特被稱為納粹的精神導師,有些人也認為他是彼得蒂爾的指路明燈,但是彼得蒂爾認識到,二戰後的政治秩序是曖昧。

你中有我,我中有你,冷戰後期的東西方對立是意識形態,更是文化戰爭,從嬉皮士運動到雷根上台的80 年代,一代美國人在迷茫中走向自毀。

至遲在1985 年彼得·蒂爾進入史丹佛之前,他已經讀到《阿特拉斯聳聳肩》,但可惜1982 年安·蘭德便已經去世,她沒看到自由意志主義橫掃美國的最輝煌時刻——雷根上台。

幸好,1987 年,彼得‧蒂爾創辦《史丹佛評論》,大肆宣揚新保守主義和自由意志主義,彼得‧蒂爾以此來應對校方的舉動,史丹佛將西方文化課程替換為「多元化」課程。

西海岸高效的左翼化,或稱多元化運動,即使在雷根時代也未停止狂飆突進,但是在雷根的共同信徒川普和彼得·蒂爾的久久為功下,我們已經看到屈服的跡象。

久久為功,彼得·蒂爾一貫風格,甚至是《斯坦福評論》稱為左翼斯坦福中的右翼陣地,彼得·蒂爾長期贊助並和主要成員保持聯繫,所謂的Paypal 黑幫最早便源於此。

在整個求學期間,對彼得·蒂爾影響最大的是哲學家勒內·吉拉爾,吉拉爾最知名的理論是“慾望來自於對他人的模仿”,和安·蘭德一樣,吉拉爾不認可基督教理論的原罪論,將人性納入可被客觀討論的理性框架,最終為創新,尤其是技術創新正名。

彼得·蒂爾說過,「人們想要飛行汽車,得到的卻是140 個字符」理論根源便在於吉拉爾,無論願意與否,吉拉爾事實上成為矽谷右翼的思想源泉。

2011 年彼得·蒂爾在演講中再次指責當前的矽谷是偽創新,並不關注真正的人類前沿科技,而當時台下聽眾中有一個人叫萬斯,而在2010 年彼得·蒂爾已經成立蒂爾獎學金,用以贊助懷揣夢想的大學退學學者,Figma CEO Dylan Field 和以太坊創始人。

更瘋狂的是2016 年總統大選,在矽谷集體服從民主黨的鐵盤中,彼得·蒂爾開始逆向押注川普,難能可貴的是,在2020 年川普敗選後,彼得·蒂爾仍然在投資川普,2022 年甚至為此退出Meta 董事會。

兩相對比,索羅斯是民主黨明線,彼得蒂爾是右翼美國暗線,馬斯克是混沌線。

在2024 年大選結果出爐前,微軟撤銷LGBT 政策,坐擁《華盛頓郵報》的貝佐斯要求編輯部不能選邊站,而彼時的祖克柏還在首鼠兩端,直至9·4 號幡然醒悟,稱臣納貢。

彼得·蒂爾以金錢作為意識形態,索羅斯將意識形態藏在政治,殊途同歸。

彼得·蒂爾的終極不是要維護自己利益,擴張作為同性戀的權益,而是要維護想像的超級共同體——西方文明的存續,以白人美國等同西方的城邦視角,抵抗一切外邦人對古希臘精神的進攻。

賺整個市場的Beta

混亂是階梯,裂痕是空間。

彼得·蒂爾投資時間軸

創投和政治投機,看似無關,但核心都是將預期化作現實,用少量現金流買進龐大未來的折價。

1995 年,在創投和創辦Paypal 之前,彼得·蒂爾和David Sacks 合著《多元神話:史丹佛大學的多元文化主義與不寬容政治》,意識形態在產品和金錢之前。

事實上,早在1992 年從史丹佛博士畢業後,彼得·蒂爾多番輪換,最終抓住網路泡沫之前的瘋狂,1996 年成立Thiel Capital Management,靠家人親友籌款約100 萬美元。

1998 年Confinity 設立,Max Levchin(馬克斯·列文欽)設計出有關驗證碼的反欺詐措施,並且和彼得·蒂爾討論數字貨幣的相關實驗,密碼朋克從此和互聯網商業化同期發展,但是二者很快分道揚鑣。

當時不要說數位貨幣,美元的網路化都還沒開始,信用卡才是無現金支付的首選,而彼得·蒂爾恰好認同自由意志主義,而且他也看到了互聯網美元的最大優勢——監管套利,博彩產業對其有剛需。

1999 年,Paypal 正式出現,對美國人而言,這是自由的象徵,無需複雜的審核流程,只需電子郵件便可自由轉賬,對於全世界而言,這是保值的剛需,人們都需要美元來擺脫通貨膨脹。

此時的美元是穩定的貨幣,如同穩定幣是穩定的美元。

如同MGX 使用USD1 向幣安支付20 億美元投資,Paypal 接受300 萬美元投資也是經過Paypal。

太陽底下沒有新鮮事,網路美元套利信用卡,穩定幣套利互聯網,Paypal 入局PYUSD 也是深諳此道。

但這對彼得·蒂爾來說卻難言成功,Paypal 和同期馬斯克的X.com 撞車,最終雙方以合併告終,直至2002 年上市並被eBay 以15 億美元收購,此時彼得·蒂爾身價5500 萬美元。

彼得蒂爾時年35 歲,終於趕在被優化前實現財富自由。

隨後的彼得·蒂爾開始將自己藏起來,Max Levchin、David Sacks、甚至是馬斯克,都可以被歸納為Paypal 黑幫,意味著他們協同行動,比如彼得蒂爾參投馬斯克的Tesla 和SpaceX,拉幫結派,一如《斯坦福評論》時期。

久久為功,再一次久久為功,彼得·蒂爾搭建的關係網透過風投最終成長為遮天蔽日的參天大樹。

911 之後,美國政府對安全產業投資甚鉅,而對於反權威的自由意志而言,和政府合作反自由,不合作反西方,在這種彆扭中,彼得蒂爾面臨精神危機。

要解決精神危機,吉拉爾不夠,卡爾·施密特也不夠,最終列奧·施特勞斯救場:

- 城邦的共善和匪幫的共善沒有根本區別,共善乃是計算私人的善而得來。

- 如果科學能無限進步,就不可能存在著有意義的歷史的終結或完成。

- 技術即正義,美德即知識。

施特勞斯在中美都是顯學,但意義完全不同,對於不信教的理性人而言,施特勞斯給了古希臘–>亞歷山大–>古羅馬的完整精神譜系,讓西方等同於人類文明,一種超越基督教的精神共鳴。

同性戀、公民權、奴隸制,共同構成了排斥異邦人的共和製,也是彼得·蒂爾精神世界最後一塊拼圖,只有在城邦和人的互動中,哲人王的統治才能正確而持久。

一言以蔽之,彼得蒂爾認為西方需要重新偉大,偉大的途徑就是技術創新,而技術創新需要拆除監管壁壘。

從海洋離島到火星殖民,甚至是延壽的生命科學,都應該被徹底加速,加速到人不能阻止技術的狂飆,加速到歷史的重新回歸,用技術實現古希臘的二次降臨,讓罪人得以拯救。

而最諷刺的是,列奧·史特勞斯是新保守主義的代言人,因為西方的衰落,所以要總加速,進而給西方松綁,重新獲得活力。

這就是e/acc 的加速主義同義詞,也是SBF 堅持的有效利他主義實現途徑,甚至是馬斯克的長期主義也與此同理,長期主義不是堅持就是勝利,而是為了最終勝利拼命加速。

今日方知我是我,2003 年,彼得‧蒂爾成立Palantir,用大數據挖掘潛在的恐怖訊號,最大客戶CIA 和安全部門,人生也進入快車道。

2004 年,50 萬美元投資Facebook,佔有10.2% 股份,充分證明彼得·蒂爾不是理論派,而是極強的行動者。

2005 年,Founders Fund 成立,彼得·蒂爾藉此確立自己在風投領域的霸主地位,並且Founders Fund 的目標不是“賺錢”,而是要打造人類文明的科技產品,比如AI 和加密貨幣,以及硬科技,而不是繼續在140 個字符內打轉。

用數字總結彼得蒂爾在投資領域的成就,他是真正實踐金融資本主義的底層右翼,再一次強調,是索羅斯的共和黨鏡像:

- PayPal 共同創辦人:5,500 萬美元退出

- Facebook 早期投資:50 萬美元變成10 億+美元

- Palantir 創辦人:估值數百億美元

- 個人淨資產:208 億美元(2025年),全球第103 位

彼得·蒂爾不僅取得經濟上的成功,更重要的是,他改變了或嘗試改變,東西海岸的平衡,在他之前,西海岸是科技精英,東海岸是金融和政治複合體,生意做大了就得進部,去參與華盛頓的政治遊戲。

如果,當科技和金融一體化,盛頓的政治權力天平也會隨之傾斜,這就是加密貨幣和AI 的弦外之音,將華爾街排斥出生產力和金融體系外,讓右翼科技巨頭接管美國的一切,以及一切的世界。

馬斯克在喊,彼得·蒂爾在做。

結語:他改變了矽谷

從創辦《史丹佛評論》到送川普二進宮,彼得·蒂爾在最自由的矽谷實現了新保守主義的回歸,在最根深蒂固的華盛頓嵌入萬斯和川普的雙重保險組合。

在川普的政治版圖中,來自西海岸的加密、金融科技和AI 從業者已經逐步取代華爾街的傳統精英,這是本次美國政治大變局最顯著的部分。

KK 曾經寫過《科技想要什麼? 》,主旨是科技有其自然發展傾向,最終會擺脫人的附屬地位,即馬斯克批判的“反人類中心主義”,人類的萬物靈長類地位隨著AI 的大爆發有可能不保。

在此之前,彼得·蒂爾想要先嘗試拯救人類中的核心部分——西方世界,當然,充滿著西方中心主義的種族色彩,和甲骨文的拉里·埃里森(Larry Ellison)以及谷歌前CEO 施密特等人不同,彼得·蒂爾對外邦人的憎惡不是感性的恨,而是出自理性的愛欲。

對希臘城邦的愛,必須以對外邦的恨為標誌。

無論西方的力量已經衰落了多少,也無論西方所面臨的危險可能有多大,西方的衰落、危險、失敗甚至毀滅都並不一定證明西方處在危機中:如果西方確信自己的目標,它本可以光榮沒落。

某種意義上,透過彼得·蒂爾之手,吉拉爾確實改變了世界,但還不夠。

缺點在於人的精神危機,基於理性的西方沒有上帝容身之處,那麼西方本身都不可定義,彼得·蒂爾的選擇是列奧·施特勞斯,從古希臘的理性中重塑西方精神。

在人類的政體中,哲人王是最符合施特勞斯理想的統治者,馬基雅維利主義只不過是拙劣的模仿,如果找不到哲人王,那麼貴族共和製是最符合理性的城邦政體,而民主制和孿主制都會在外邦人的侵蝕下逐漸褪去文明的外衣,變成外邦的同義詞。